【画像処理入門】現実世界をデジタル化する3ステップ

目次

この記事の内容について

この記事では以下の2つに大きく分けて解説していきます。

- 画像とは何か : 画像について基本的な解説をおこないます。

- 現実世界をデジタル化する3ステップ : 3つのステップに分けてカメラで撮影したものをデジタルの画像データにする流れを解説します。

画像とはなにか

画像とは何かを一言で表現すると、「ピクセルの集合体」になります。

以下にかわいい犬の画像があります。

この犬の画像を無理やり拡大していくと、以下のようなガビガビのドットのような表示になります。

そして、 このドット1つ1つが「ピクセル」と呼ばれています。

このピクセルが画像を形成しています

では、画像を形成している、ピクセルを形成しているのは何なのでしょうか

ピクセルは何で形成されているか

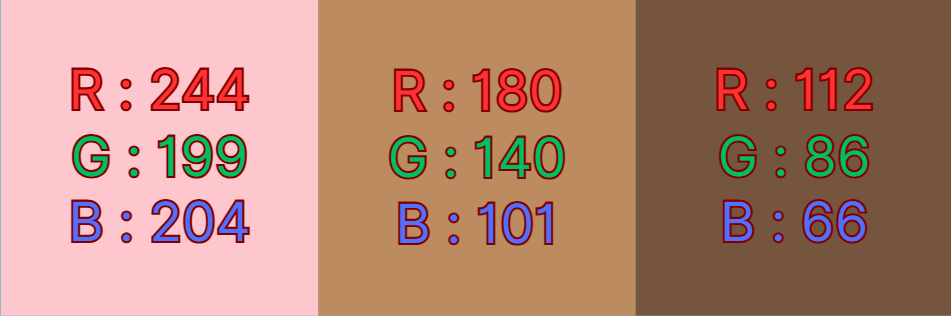

ピクセルを一言で表現すると、「数値(色情報)の集合体」になります。

以下の画像のように各ピクセルにはR,G,Bの3つの情報が詰め込まれています。

さらに、透過情報を持っている画像の場合は、RGBにA(アルファ)の値も追加される場合もあります。

現実世界をデジタル化する3ステップ

ここでいう「現実世界をデジタル化」とは、現実世界をカメラで撮影して生成される画像がデジタル化されあ現実世界です。

このデジタル化のステップは大きく分けて3ステップに分かれています。

これは、日本の高校の情報の授業でも同じように教えられています。

具体的には以下の3ステップになります。

- 標本化 : センサーが光を電圧に変換

- 量子化 : ステップ1で取得した電圧をデジタルで扱いやすいように段階的な数値に変換

- 符号化 : ステップ3に変換した数値をpngやjpegなどのファイル形式に変換

まずは、ステップ1の標本化から解説します。

標本化

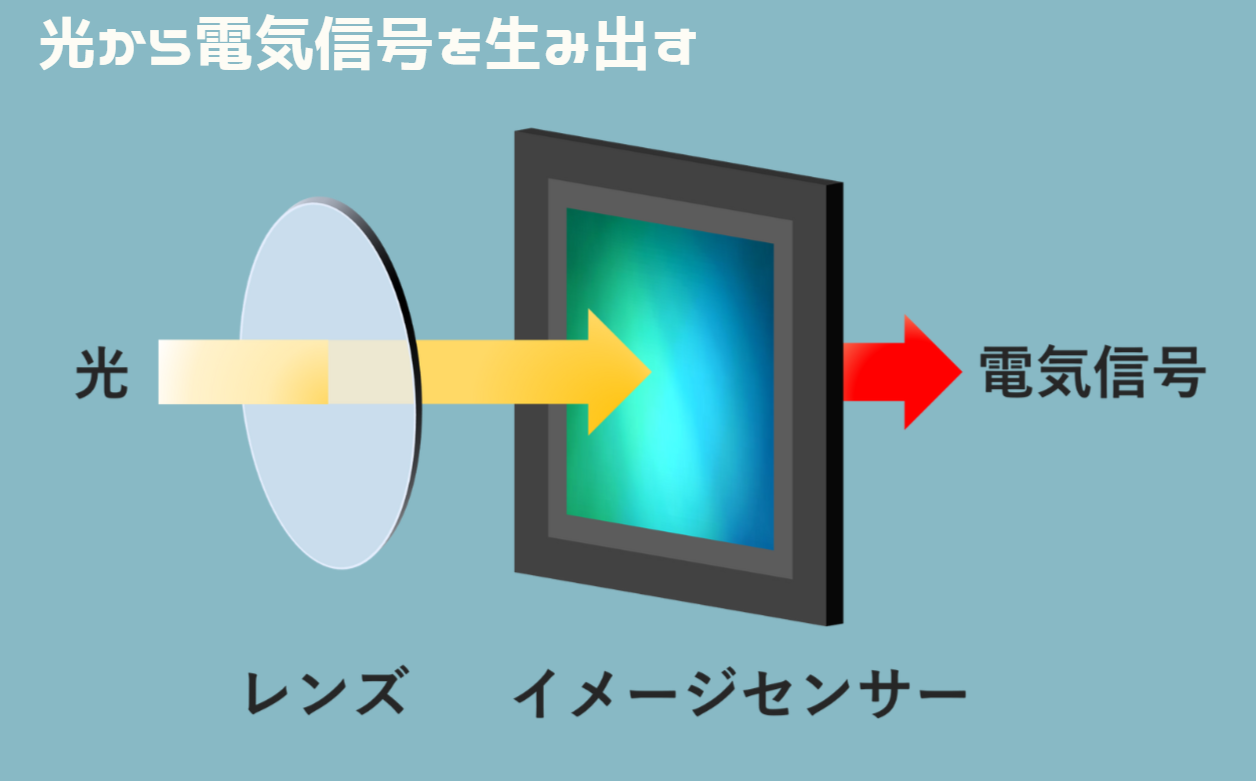

まず、標本化の全体像についてです。

以下の画像にある「レンズ」と「イメージセンサー」はカメラに搭載されている部品になります。

これら2つの部品に向かって光がカメラの外から入ってきて、レンズ->イメージセンサーを通り電気信号に変換されます。

今回の画像化という視点で重要なのは、このイメージセンサーになります。

イメージセンサーは光の「強さ」を「電気信号」つまりは「電圧」に変換します。

光が強ければ1.5vで、光が弱ければ0.1vであったりといった具合です。

この処理が標本化ので行われる処理の内容になります。

次はこの「イメージセンサー」の内部の細かい動きをご紹介します。

イメージセンサーの中身

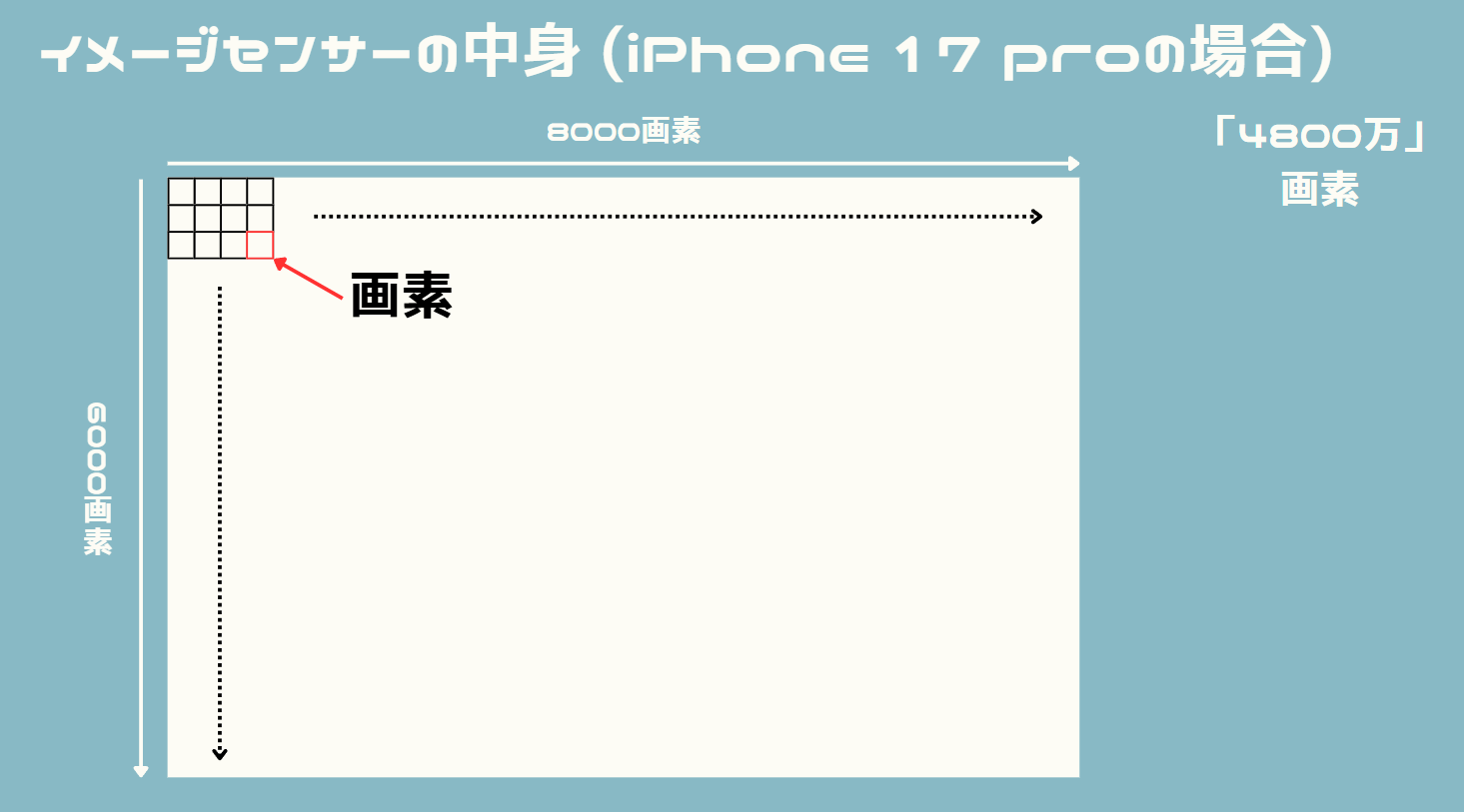

以下の画像では、iPhone17 Proに搭載されているイメージセンサーの4800万画素あるものを例としてご紹介します。

このセンサーの内部には、横8000 × 縦6000の「画素」と呼ばれるものが敷き詰められています。

この画素1つ1つが光の強さを電圧で出力する部品になります。

この画素は、ハードウェア的な呼び方をすると「受光素子」という呼び方をされます。

ここで重要なのが画素自体は「光の強さ」しか出力できないことです。

現実世界はカラフルなので、色情報をどうにかして取得しないとカラー画像が生成できません。

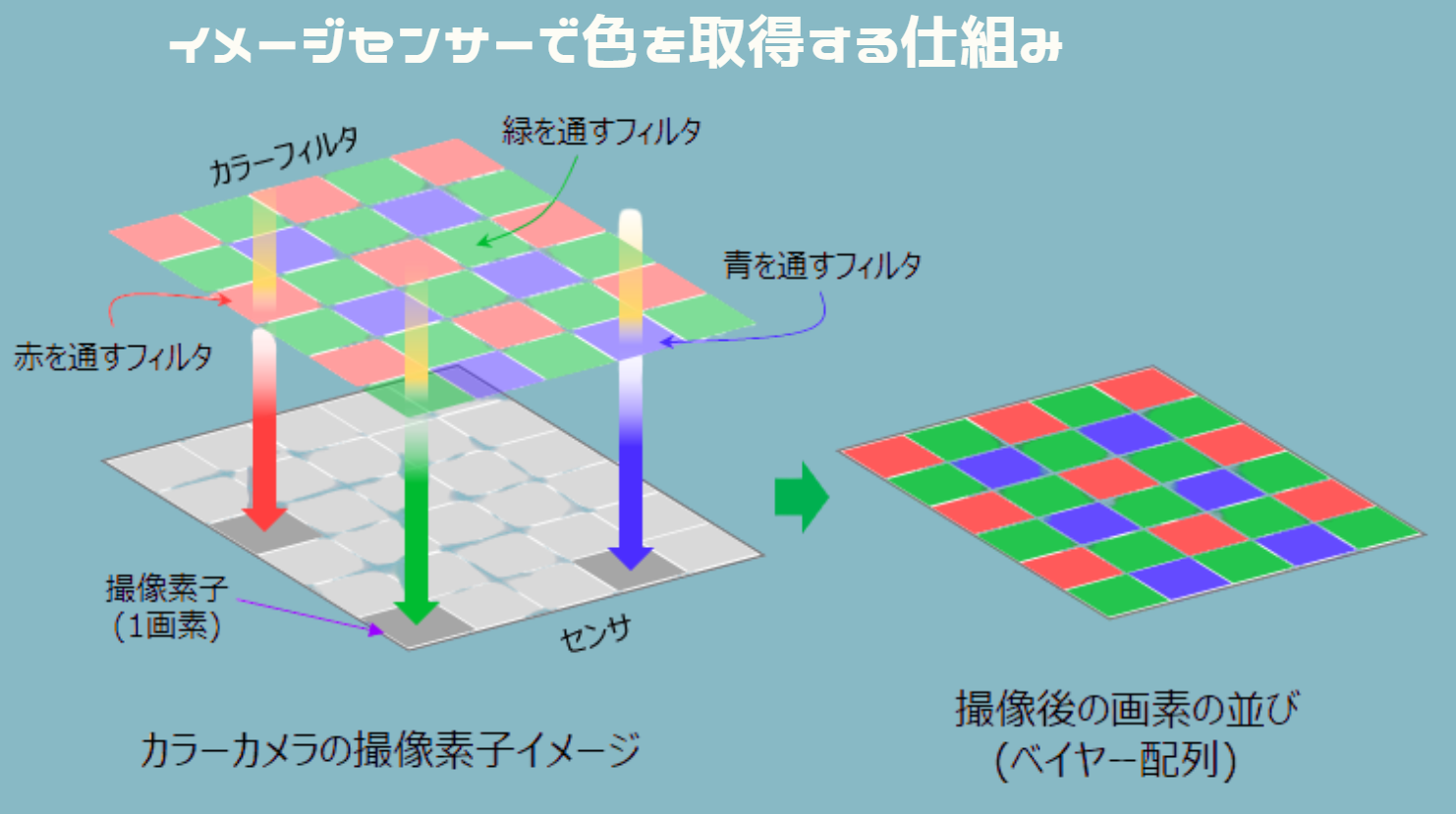

そこで、出てくるのが、以下の画像のような「カラーフィルター」です。

「カラーフィルター」は特定の色だけを通す特性があるので、画素の上につけることで、各画素が1つ1つが、1色の色を担当してその色の強さを電圧として出力することで色を電圧として取得することができる仕組みになっています。

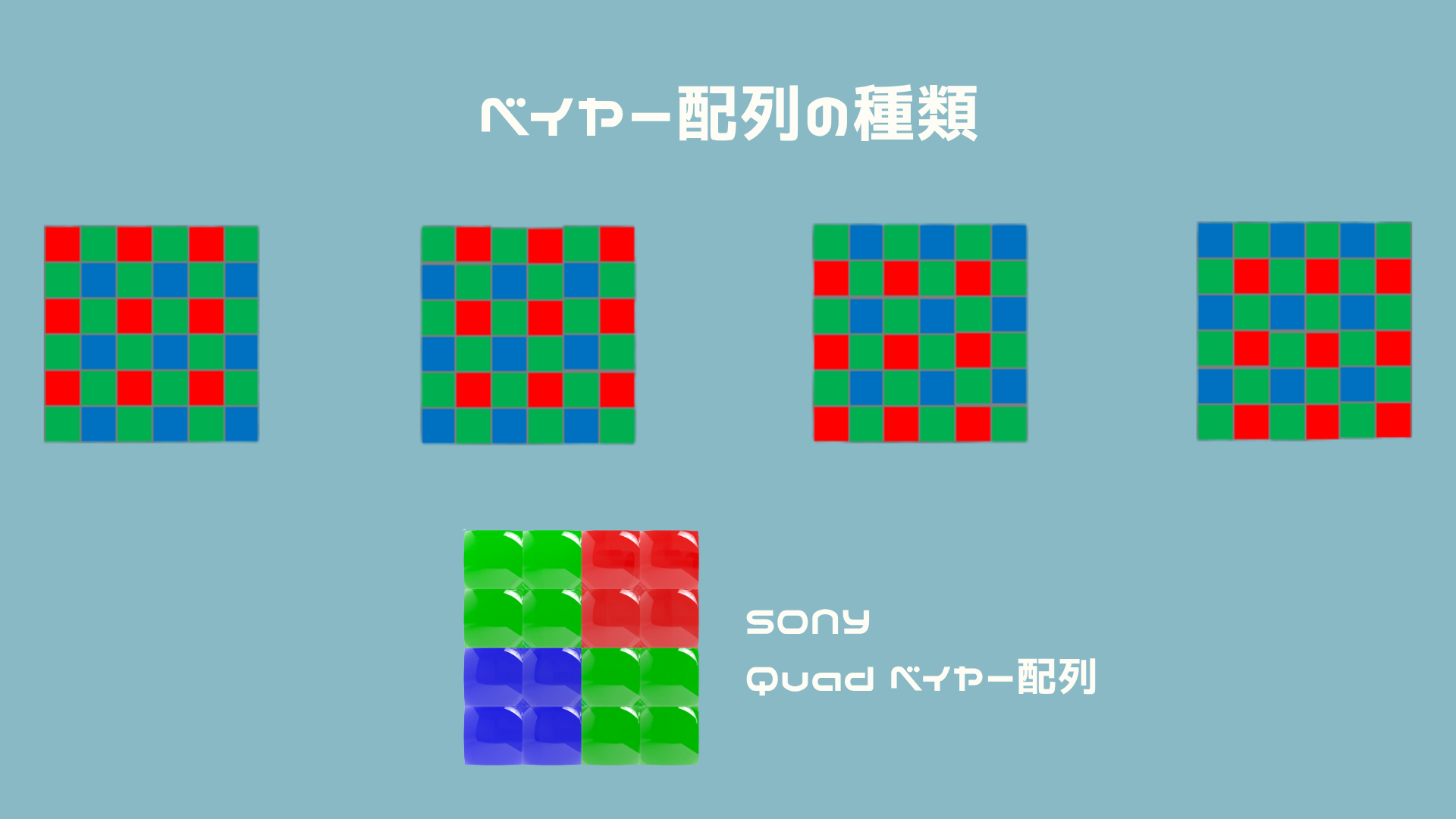

また、この「カラーフィルター」の色の並びのことをベイヤー配列といいます。

このベイヤー配列は各カメラメーカーごとに異なっていたり、異なるからこそのメリット・デメリットがあって面白い部分だと思います。

以下の画像が代表的なべイヤー配列になります。

標本化 : まとめ

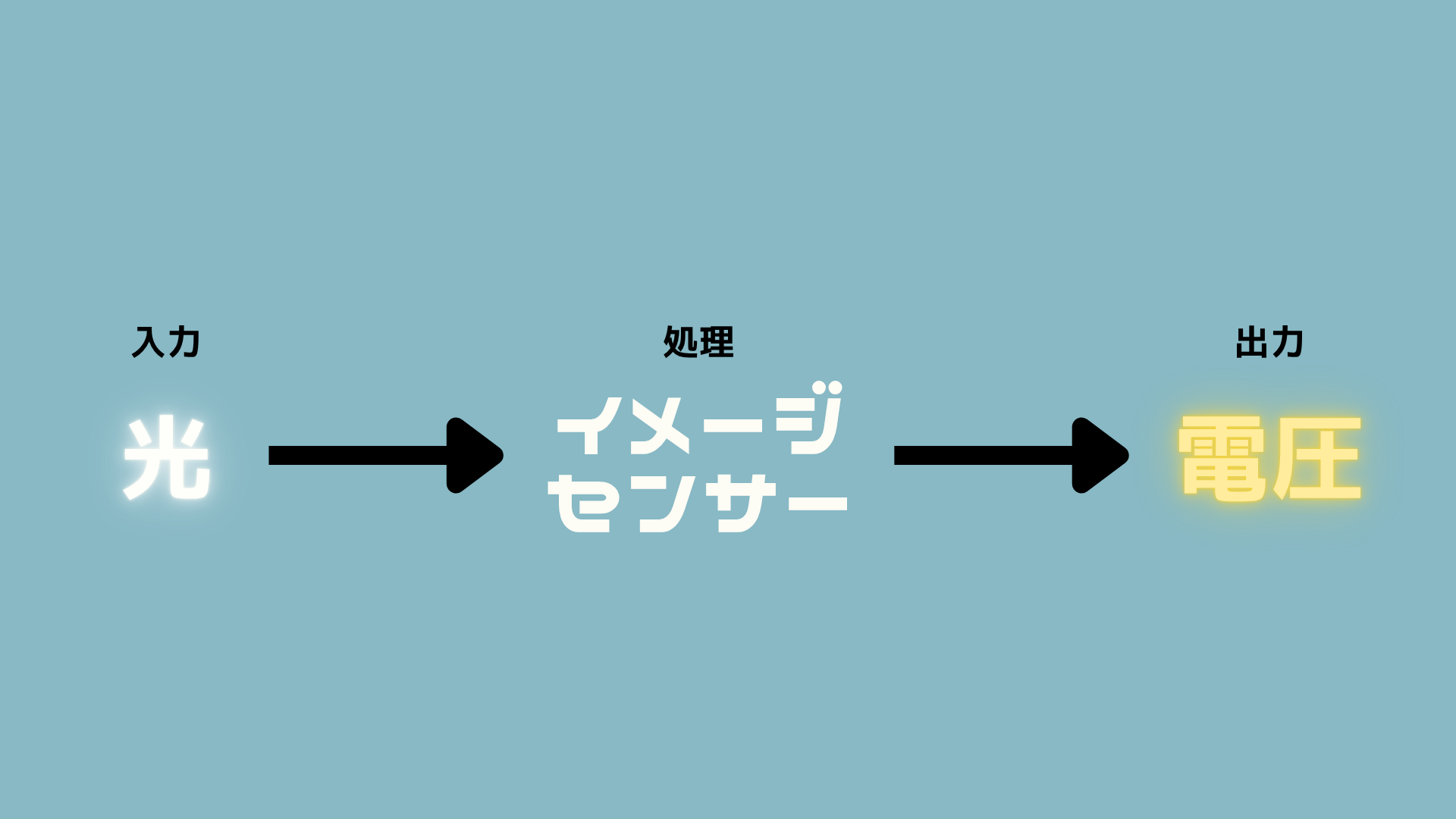

標本化のまとめとしまして、入力、処理、出力の順でまとめると以下のような流れになります。

「光」を入力として受とり、それをイメージセンサーが処理をして、「電圧」が出力として出てくる流れです。

この時、電圧は各色の強さになっています。

量子化

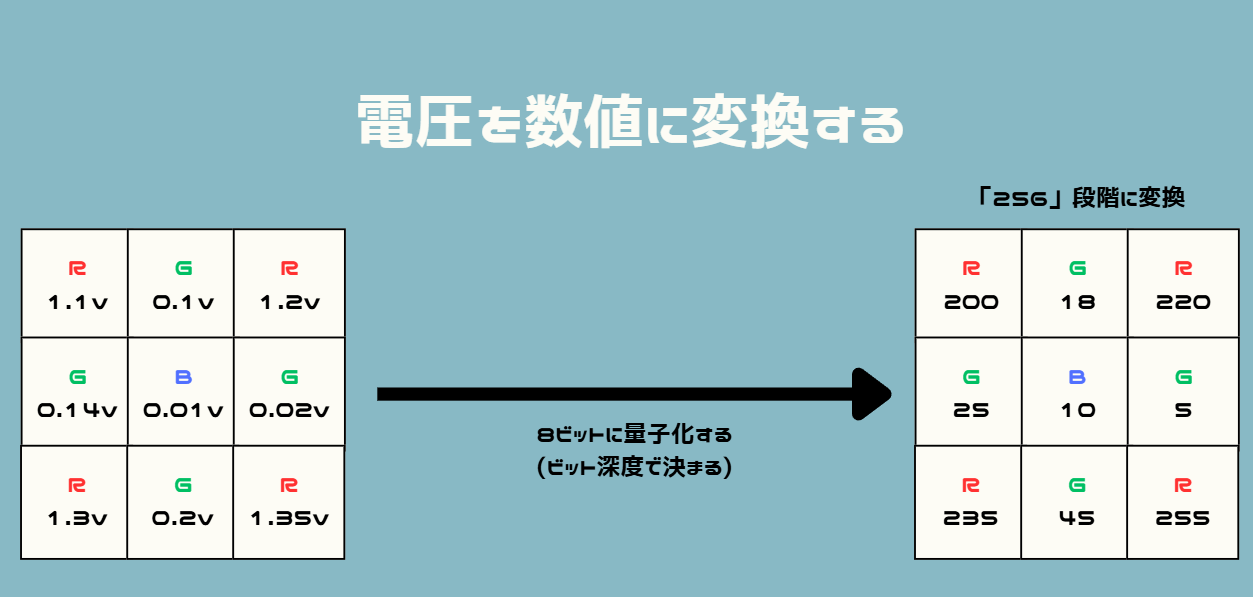

量子化は漢字で見ると難しそうに感じますが、やることは単純で、電圧(v)で取得した各色の明るさデータを既定の段階の数値に丸める処理をします。

ステップ1で取得した電圧データを0~255の間に丸める処理を量子化といいます。

イメージセンサーが標本化で取得した電圧(v)データを、 この図では、「8ビット」の数値に丸めています。

この丸めるビット数を10ビット、12ビットと上げていくと、より色の表現が豊かな画像が生成できます。

そのトレードオフとしてビット数を増やすと、画像の容量も大きくなる傾向にあります。

また、丸めるサイズを定めたビット数のことを「色深度」と言ったりもします。

量子化 : まとめ

量子化のまとめとしまして、入力、処理、出力の順でまとめますと以下のような流れになります。

電圧を入力として受け取り、その「アナログ値」である電圧を指定したビット数の「デジタル値」に変換する処理をすることで光の強さ、つまりは色の強さを表す「段階的な数値」が出力されます。

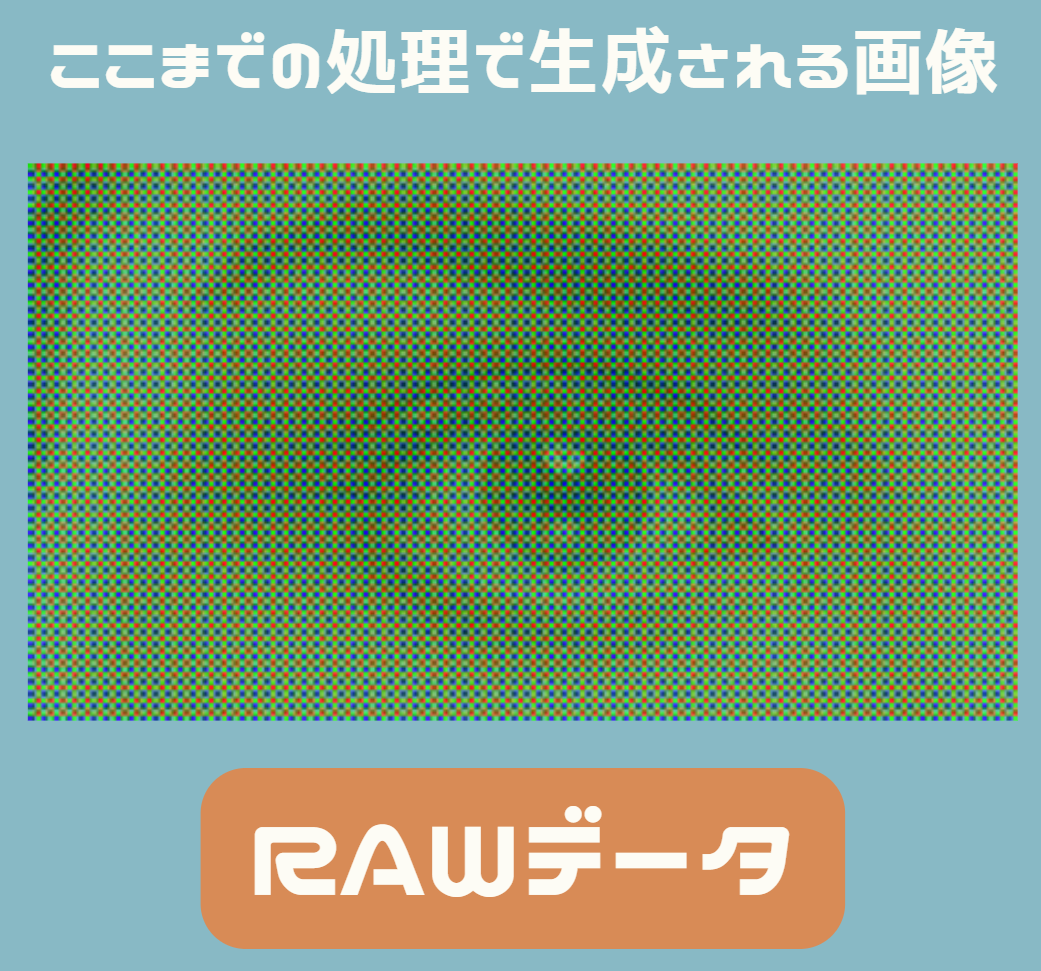

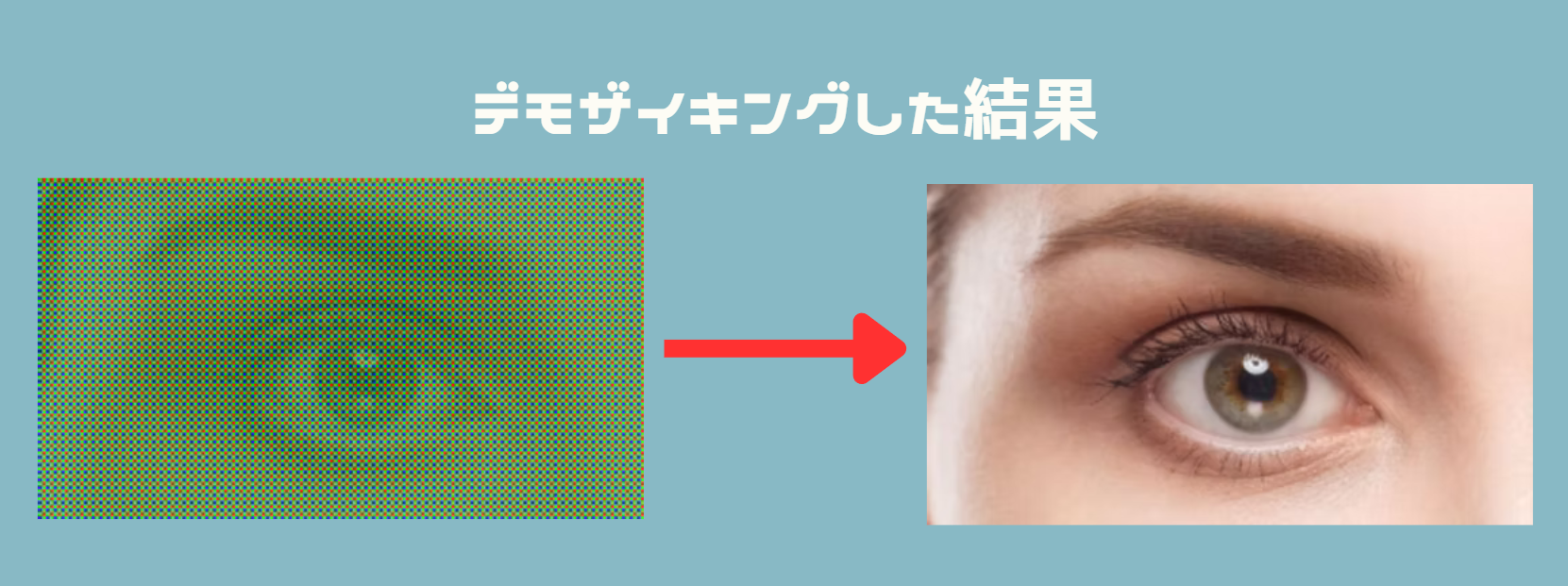

ここまでの、標本化 → 量子化の処理で、生成された数値を使った画像を実際にレンダリング(表示)すると、以下の画像のような緑色が強めなモザイクアートのようなものが生成されます。

この画像はイメージセンサーが取得した情報そのままになるので、このデータを「RAWデータ」と言って何も味付けのされていない画像として、プロのカメラマンの方などはこの状態のものを自分の好きな色味調整するためにLightRoom(Adobe製品)などに取り込んで処理をかけることもあります。

しかし、我々のような素人ではさすがにそこまでの手間はかけられないので、量子化の後、符号化の前に自動で処理をしてくれています。

その処理が「デモザイキング」という処理になります。

デモザイキング

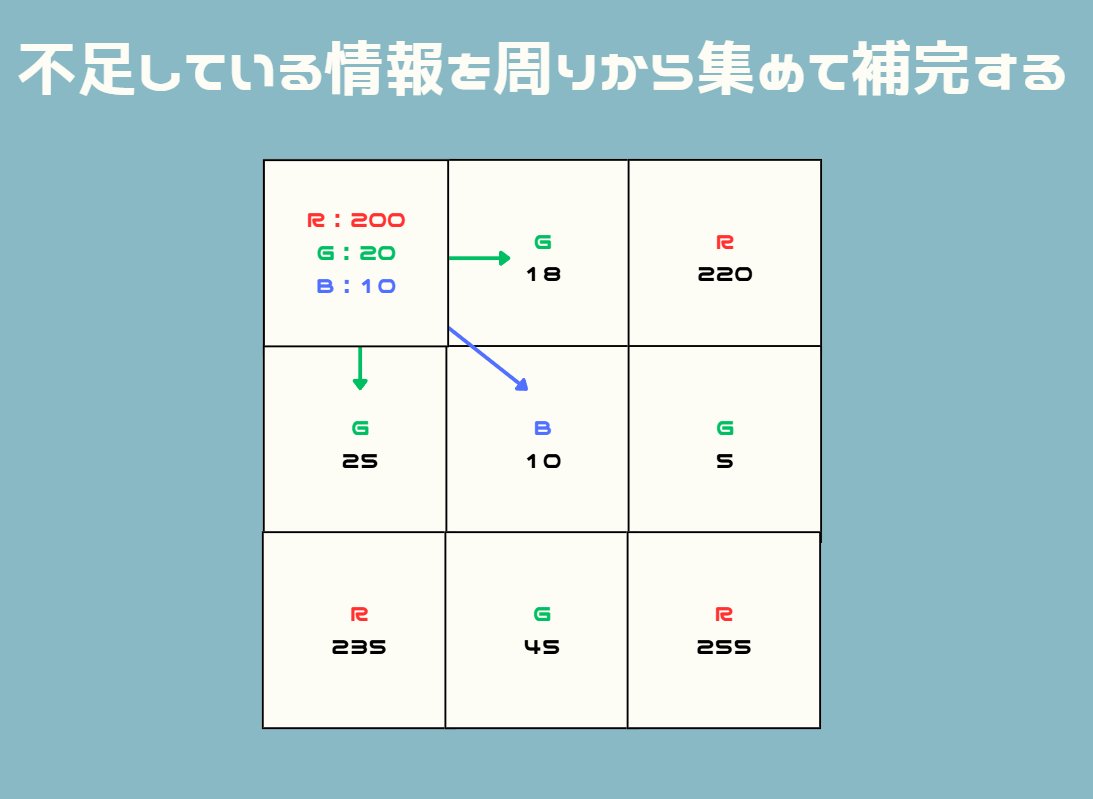

デモザイキング処理では、各画素が持っている情報を互いに補完しあってそれぞれ1色しかもっていなかったピクセルが「R,G,B」の情報を持つように補完する処理を行います。

具体的には、補完したい画素の周囲の画素から数値をあつめてきてそれをいい感じに最適化することで実現します。

この補完アルゴリズムはいろいろな味付けものがあり、好みが分かれるポイントでもあります。

このデモザイキングをかけることで、以下のように緑強めだった写真が日頃よく見ている、見やすい画像表現に変換されます。

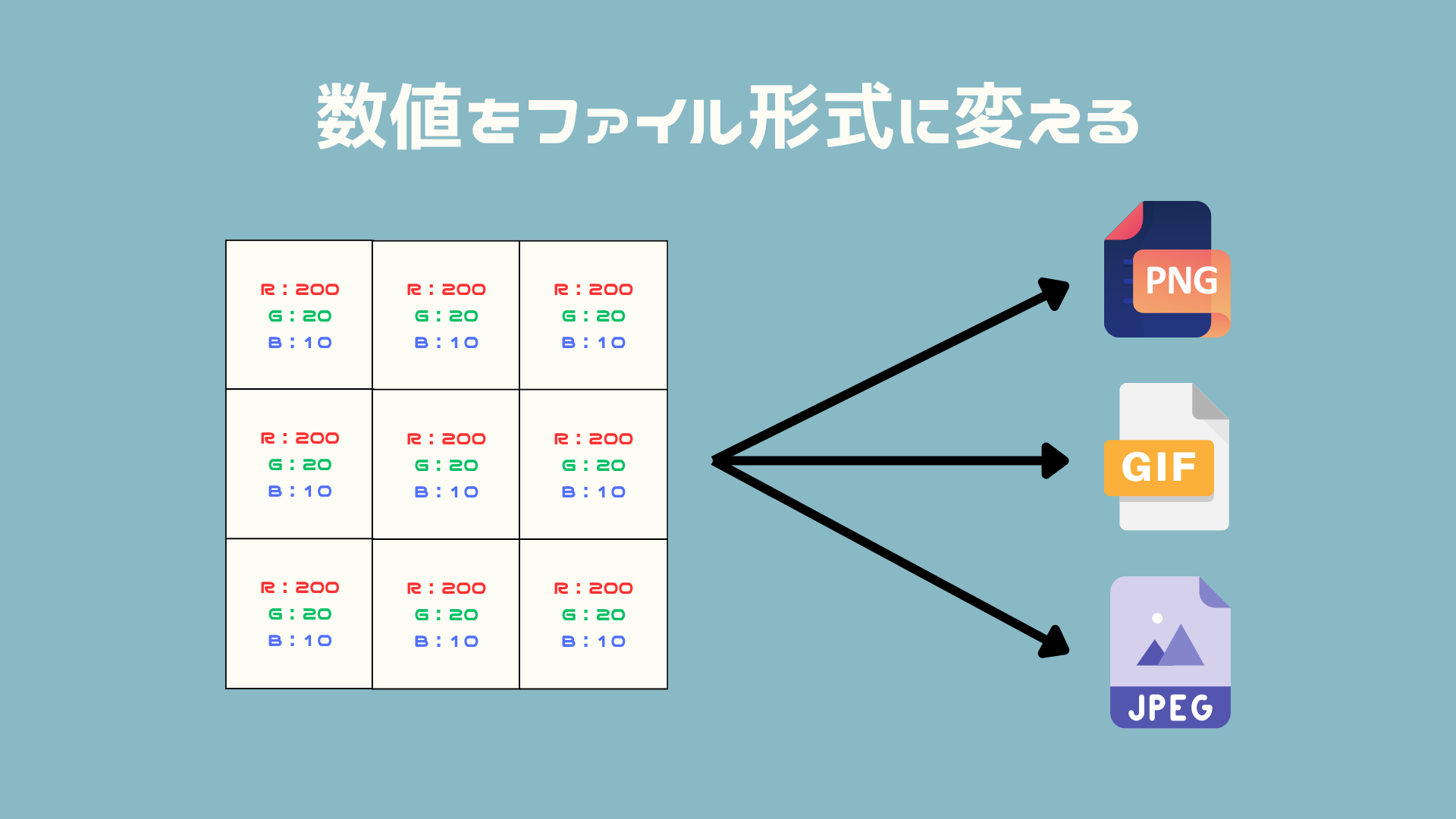

符号化

最後にピクセル情報に変換された数値を、ファイル形式に変換するのが、符号化です。

符号化処理では、いろいろな画像フォーマット向けに変換されて、それぞれのアプリケーションでプレビューしやすいような圧縮などがかけられます。

この圧縮変換アルゴリズムは各画像によって様々なので細かいご紹介は省かせていただきます。

まとめ

この記事では現実世界をデジタル化するための流れについて日頃意識していない部分まで深堀してまとめました。

細かく処理を分離して観察みると、ハードとソフトの分担など理解しやすくこれから書いていく画像処理の基礎処理についてのベースの考え方ができたかと思います。

【画像処理入門】現実世界をデジタル化する3ステップ

https://daiki-iijima.github.io/2025/10/07/【画像処理入門】現実世界をデジタル化する3ステップ/